利用黄曲霉毒素b1构建大鼠肝癌模型

发布时间:2020-11-09 02:42:00作者:云羽生物来源:云羽生物点击:2803 次

构建黄曲霉毒素b1诱发大鼠肝癌模型

方法:40只雄性sD大鼠随机分为两组:(1)AFB1组(25只)饲正常饲料,腹腔注射AFB1。(2)正常对照组(15只)给予正常饲料,不给予AFB1。在实验的第l4w、28W、42W、5AV对大鼠进行抽血-40℃保存,LISA法检测血清AFP。于第60W处死实验动物。结果:第60W实验结束时,AFB1组25只有效动物,20只发生恶性肿瘤,其中2例为胆管细胞癌,其余为肝细胞肝癌(HCC)。PHC发生率为80%(20/25)。对照组15只,无肿瘤发生。

结论:AFB1可诱发大鼠肝癌。

原发性肝癌(prim ary hepatie aeinoma,PHC)发病率位居全身恶性肿瘤第五。其死亡率列第三位,对人们的身体健康构成严重影响。目前公认乙型肝炎病毒(HBV)和黄曲霉毒素B1(Aflatoxin Bl,AFBl)与肝癌发生关系密切。其中AFBl已被世界卫生组织确定为人类第一类己知致癌物,是人类谷物和动物饲料中最常见得真菌毒素。本实验旨在建立AFBl诱导的大鼠肝癌模型。

1材料与方法

1.1实验动物

40只健康雄性SD大鼠,体重180~220g,由佳木斯大学动物实验中心提供。

1.2实验方法

将40只SD大鼠随机将其分为两组:(l)AFBl组(25只),于第三周开始腹腔注射AFBl:第3~l6W:200ug/kg体重。3次w;第22~30W:100ugkg体重。2次w;第35~45W:100ugkg,1次w。

(2)对照组(15只),于第一周开始饲食正常饲料直至实验结束。不给AFB1处理。

分别于实验第18W、32W、55W于大鼠大腿内侧近腹股沟处经股静脉穿刺抽血约15mL。离心后留取血清标本于40℃冰箱保存。

第6W断颈处死全部大鼠,解剖大鼠常规留取有肿块的肝组织及数块肿块旁肝组织。所取肝组织切取一部分放入10%中性福尔马林溶液内固定24h后常规石蜡包埋,用于HE染色及免疫组织化学染色;剩余部分立即投入液氮速冻后再转入-80℃冰箱保存备用。血清按照试剂说明书以酶联免疫吸附法(LISA)检测AFP水平。

2结果

2.1肝癌模型的成功率

实验结束(第60W)时,AFB1组有效动物数为25只,20只发生恶性肿瘤,其中2只为胆管上皮细胞癌,其余为肝细胞肝癌(HCC);PHC发生率为80%(20/25)。对照组l5只,无肿瘤发生。

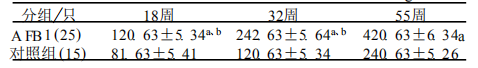

2.2肝癌发生过程中大鼠血清AFP的变化

酶联免疫吸附法(EA)检测大鼠血清AFP水平,随着模型组AFB1诱导周数的增加肝脏体积增大,肝细胞弥漫性脂肪变,血清AFP明显升高(P<Q05)。对照组大鼠AFP水平无明显变化。详见表1。

表!肝癌发生过程中大鼠血清AFP的变化(r 土s,ne/fmL)

与正常组相比ap<Q05;模型组之间相比P<Q05。

2.3病理组织学观察

2.3.1大体观察

大体观察肝脏表面肿块散在分布,呈结节隆起状巨块型一例伴肝硬化。另有肿块呈明显的菜花状,肿块中心有坏死。对照组大鼠肝脏表面较光滑,质地柔软。

2.3.2光镜观察

组织学观察癌细胞呈不规则形,以中、低分化为主。癌细胞体积明显增大,胞浆呈弱嗜碱性,核/浆比例增大,细胞核染色加深,形状不规则。另外AFB1组还有2例胆管上皮细胞癌和2例肝癌肾转移。肝门管区常可见到纤维结缔组织增生及炎细胞浸润。非肿瘤肝组织内可见小叶结构清楚完整,肝细胞增生灶、增生结节或部分肝细胞排列成双行、多行甚至成小片状。

对照组肝索围绕小叶中央静脉呈放射状排列。肝细胞排列整齐,核大小一致,分布均匀,肝窦清晰,肝细胞无明显增生改变。

3讨论

建立肝癌动物模型是进行肝癌实验研究的重要平台和手段。目前建立肝癌模型的方法较多,可分为种植性、诱发性、自发性及转基因动物肝癌模型等。诱发性肝癌模型是进行肿瘤学实验研究的常用方法。它采用物理、化学、生物等致癌因素在实验条件下诱发动物发生肝癌。其中AFB1诱发肝癌模型是目前应用最为广泛的一种方法7]。真菌毒素AFB1常见于人类食物和动物饲料中,具有很强的肝毒性和遗传毒性。因此被列为人类的致癌物。

本实验AFB1腹腔注射剂量的选择是在前期多次动物实验的基础上的动态调整。历时一年余建模成功,实验组恶性肿瘤发生率为80%,而对照组无肿瘤发生。

上述结果表明大鼠肝癌为AFB1所诱发,而非“自发性”肿瘤。因此本实验肝癌模型的建立是成功的。虽然本实验应用小剂量AFB1诱癌时间较长,但符合实际暴露于AFB1的人群是长期低水平摄入的情况。因此本实验设计很好的模拟人群的实际情况。AFB1诱发的肝癌与自然发生的人类肝癌相似,肿瘤多为单发性。肿瘤细胞的组织形态与人的肝癌细胞相似,其中HCC比例高。综上所述该方法比较成熟,建立的模型较稳定。对于实验观察和分析药物对肝癌的干预作用是较为理想的动物模型。血清AFP水平是最常用诊断肝癌实验室指标。20世纪60年代Kores]最早报道了在AFB1诱发大鼠PHC的过程中伴有血清AFP浓度的升高。

本实验由18~5W,三组实验动物血清AFP均增高,其中AFB1组最显著。对照组AFP水平升高,但<300ng/mL,考虑可能与阶段性肝活检有关。反复的活检致使肝损伤造成肝细胞增殖。有研究报道在慢性肝脏疾病中血清AFP增高。范围21~225ng/mL区间,一般不超过400ng/mL[9],本研究与此相符。实验的第32W和55w,AFB1组血清AFP的水平均显著高于对照组。

相关产品:

相关阅读:

云羽生物

欢迎咨询QQ:2579524436

联系电话:18317267598

扫描右侧二维码添加微信

我们将竭诚为您提供让您满意的服务!

- 上一篇:黄曲霉毒素b1提取方法

- 下一篇:都氏试剂配制方法